Tardé en escribir sobre la muerte de Javier Martínez. Y tardé porque, por un lado, no quería hablar de mí y, por otro, la primera persona me resultaba inevitable. No quiero contar –pero me resulta imposible no hacerlo– la primera vez que escuché a Manal en vivo, ni lo que eso significó para mí y para mi amigo, el historiador Ricardo De Titto, que, en ese entonces, era mi compañero de banco en 3ro E del Mariano Acosta. Escuchamos a Manal, el trío de Martínez con el guitarrista Claudio Gabis y el bajista Alejandro Medina, obligadamente de mañana –algún recital en el Pueyrredón de Flores o en el Ópera– o de tarde –el Festival Pinap, el primer Barock, un festival en las ruinas de Santa Fe y la 9 de Julio, en las obras de ampliación de la avenida, donde “Elena” nos atravesó la vida–. A los 14 o 15 años no se salía solo de noche.

Conocí a Martínez mucho después. Estábamos con él y Guillermo Hernández, el dueño de la disquería Minton’s, en el bar de la entrada de la Galería Apolo, donde está la disquería y donde, mucho antes, en una Buenos Aires que se veía a sí misma moderna, Manal había actuado en el show de presentación de los artistas que grababan en el sello Mandioca (“La madre de los chicos”), la aventura rock & pop del editor Jorge Álvarez. Sobre el ventanal del café había una pequeña televisión prendida con alguno de esos noticieros a perpetuidad. El baterista de Manal –que siguió usando el nombre de ese grupo junto al suyo hasta el final de sus días– lo tenía enfrente. Y algo le hizo exclamar una frase incomprensible: “Un zapato en la heladera”. “¿Qué?”, le preguntamos. “Hay argentinos que son como un zapato en la heladera, la desubicación total”. Y es que Javier Martínez pensaba más rápido y asociaba de la misma manera, creativa, lateral, nunca previsible, en que tocaba la batería.

La revista Pelo comenzó a publicarse en febrero de 1970, al mismo tiempo que se editaba el primer disco de larga duración de Manal. Un disco llamado, como ellos, Manal pero al que todos llamaron “La Bomba”. La tapa de ese Número 1 anunciaba dos artículos de fondo: “EXCLUSIVO: Los dos McCartney”, “EXTRA: Los 30 mejores conjuntos del mundo”. Debajo de ese anuncio, con la misma tipografía, pero con mayúsculas solo en el comienzo de cada palabra: “Gran Poster: John y Yoko”, En el zócalo de la tapa se agrupaban varios títulos más, separados entre sí por unos pequeños círculos y con tipografía más pequeña: “Los millones de los Beatles”, “El cansancio de Los Gatos”., “El último día de Brian Jones”, “Manal, Almendra y la sexy Fedra”. La crítica del LP aparecía en el segundo número: “¿Y Qué se puede decir de Manal? ¿Qué son buenos? Eso ya lo sabe demasiada gente”, comenzaba. “La música es de calidad, quizá algo tradicional –no para la Argentina– pero excelentemente pensada”, definía. Y en su descripción rubricaba: “Las letras no tienen poesía. Nada. Pero conmueven porque son duras. Y eso, a veces, hace falta”.

Por un lado estaba la evidente ceguera de quien no reconocía la posible poesía de la dureza: el desgarro de frases como “Hoy adivino qué me pasa, por qué mi nombre no soy yo, por qué no tengo una casa, por qué estoy solo y no soy” o la contundencia expresiva de las oraciones secas y perfectas de “Avellaneda Blues”. Por otro, es necesario reparar en el hecho de que esa publicación, que fue inmensamente influyente en la configuración del canon de lo que poco después llamó “rock nacional”, tuvo siempre un tono reglamentador. Un objetivo que se plasmó en la formulación del eje “progresivo/ complaciente” como organizador de la escucha juvenil argentina y que frecuentemente polemizó con los propios músicos, juzgándolos moralmente cuando se desviaban de su verdadera misión progresiva –es decir artística y trascendente– hacia el temible submundo del entretenimiento puro. Y queda clara su incomodidad con Manal. No podían negar lo bien que tocaban, pero su matriz reguladora chocaba contra ese joven blanco de voz negra y adulta, contra esas letras sin “nada de poesía” pero, sobre todo, contra esa falta de certezas, contra personajes que, lejos de pregonar “la revolución del pop” se preguntaban acerca de quiénes eran, de por qué hacían lo que hacían y estaban donde estaban y que aseguraban despertar recién en un mundo de rutinas, falsos valores y personas convertidas en autómatas.

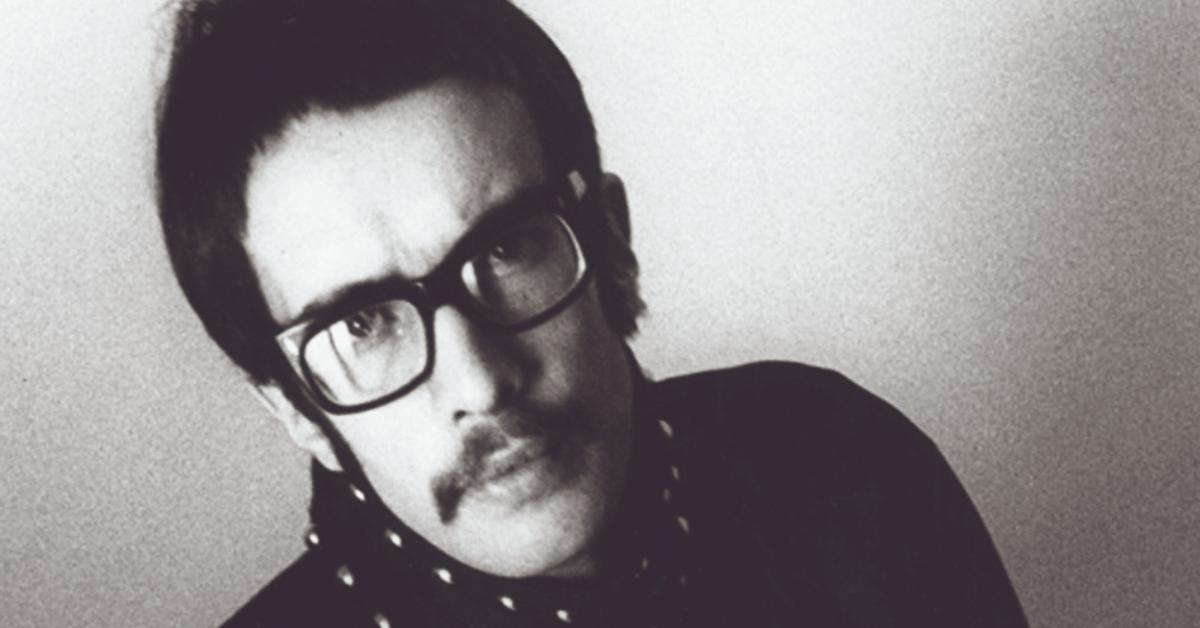

La voz de Martínez no podía pasar desapercibida. Contrariaba, por lo pronto, la tendencia a las voces declaradamente juveniles –y agudas– dominante en el pop. Era –o trataba de ser– una voz adulta: era grave, tenía una ronquera que sólo podía deberse a la experiencia y que además remitía, sin lugar a dudas, al universo del Rhythm & Blues negro. Si el modelo instrumental de Manal se ubicaba cerca de Cream, el trío de Eric Clapton, Jack Bruce y Ginger Baker –los amigos habían bautizado al grupo Ricota, en referencia a la crema de aquel trío– la voz tenía como referencia más evidente a Ray Charles. Pero además Martínez era baterista. No había muchos que tocaran ese instrumento y cantaran a la vez y él, por otra parte, nada tenía que ver, en su manera de tocar, con el pop de entonces. La batería dialogaba con la voz, la bordeaba, la ornamentaba, y establecía un rico contrapunto con los demás instrumentos. Martínez no cantaba desde el lugar de la batería, al fondo del escenario, sino que, al contrario, colocaba a ese instrumento en el centro y al frente. En el lugar de la voz. Había una identificación simbiótica entre el grupo y ese cantante que transgredía en casi todo el modelo de ídolo pop –empezando, posiblemente, por sus anteojos, un elemento totalmente ausente de la iconografía del género hasta las lentes redondas que Lennon estrenó sobre el final de la historia Beatle–.

En el film Tiro de gracia, dirigido por Ricardo Becher en 1969, aparecía Manal tocando y aparecía ese mundo cuya geografía estaba delimitada por las calles adyacentes al Instituto Di Tella y la Galería del Este. Un mundo que transcurría, en gran medida, en el Bar Moderno de la calle Maipú. Javier Martínez era uno de los actores –posiblemente el mejor de ellos–. Hacía de baterista, por supuesto. De un baterista existencialista. Con anteojos. Un baterista lector y capaz de situarse en el centro de la escena, algo de lo que el futuro “rock nacional” adoleció. Fue el poeta de “Luz que muere./ La fábrica parece/ un duende de hormigón. Y la grúa/ su lágrima de carga/ inclina sobre el dock”. Y también el de “Elena/ no te olvides del tiempo,/ Elena,/ vos también morirás./ Y si alguien se metió dentro tuyo/ un minuto antes te arrepentirás.” No hubo un antes de Manal (Martínez reconocía como fuente un blues compuesto por Eladia Blázquez, “Humo y alcohol”). Y tampoco hubo un después.

DF/MF